微型半导体制冷片的工作原理与传统的半导体制冷片相同,只是由于其尺寸更小,需要更高的制冷精度和更好的散热性能。帕尔帖效应是半导体制冷片的理论原型,1834年法国人帕尔帖发现当电流流经两个不同导体形成的接触点时,电子能级会发生跳跃,这种现象被叫做帕尔帖效应。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。如果将热电偶的闭合回路改成如图所示,就可以获得一个完全相反的现象,我们称之为珀尔帖效应。

当在两个节点T1和T2输入一个电压Vin,回路中会产生一个相应的电流I。接头A处的热量会被吸收,从而产生一个微弱的制冷现象,而在另一个接头B处,随着热量流入,温度会升高。鉴于这个效应是可逆的,所以如果将电流反向,热流的方向也随之反向。珀尔帖效应的数学公式可以表示成:Qc或者Qh=pxy×I,其中,pxy代表两种材料x和y的珀尔帖系数之差,单位是V;I是电流,单位是A;Qc和Qh分别代表制冷和加热的速率,单位是w。随着电流的流动,导体中同时也会产生焦耳热,大小可以用I2R(R是电路中的电阻)表示。这个焦耳热效应与珀尔帖效应相反,将导致制冷器制冷效果的降低。

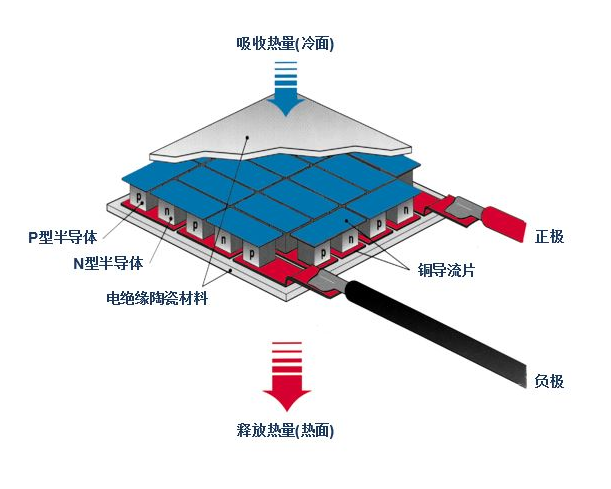

半导体制冷片的主要制冷组件是N、P两种半导体材料,当电子从低能量的P型材料流向高能量的N型材料时,电子会从低能级向高能级跳跃,这时表现为电子需要吸热,从而在这个节点处形成冷面(制冷片的冷面);相反当电子从高能量的N型材料流向低能量的P型材料时,电子会从高能级向低能级跳跃,这时表现为电子需要放热,从而在这个节点处形成热面(制冷片的热面)。如图所示,制冷片是由NP型热电材料组成的电路(一般为串联电路)。

目前商业化的碲化铋基热电材料的帕尔帖效应最为明显,即电子能级跳跃的更高,相应的制冷效率更高。在全世界范围内,普遍商业化的半导体制冷片还是碲化铋基为主(以碲化铋为基材,做不同的掺杂形成P级和N级)。

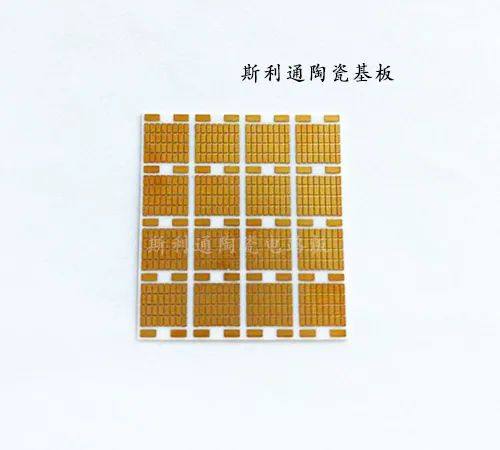

基于以上物理效应,微型制冷片是为小尺寸和大电压输入应用而特别设计的,采用高强度碲化铋热电材料和高导热高绝缘陶瓷基板组装而成,适合于高电压、低电流、小尺寸的应用场合。目前,微型半导体制冷片的技术正在不断发展,其应用前景也非常广阔。微型制冷片的工艺要求非常高,主要包括以下几个方面:

01

材料选择

制备工艺

封装技术

测试技术

总之,微型制冷片的制备需要高度精密和专业的加工和封装技术,并需要多种测试手段来保证其质量和性能。其中选择和优化制冷材料是关键因素之一。可以从以下方法着手A.选择合适的材料:半导体材料的热电性能与其化学成分、晶体结构、掺杂浓度和载流子迁移率等因素有关。通常选择热电性能好、稳定性高、成本低廉的材料。B.控制晶格缺陷:晶格缺陷会对材料的电子输运和热电性能产生负面影响。因此,需要对材料进行掺杂和表面处理等方法,以控制晶格缺陷。C.提高载流子迁移率:载流子迁移率是影响半导体材料热电性能的关键因素之一。通过控制掺杂浓度和晶格结构等方法,可以提高载流子迁移率。D.优化热电模块结构:热电模块结构的优化可以改善半导体材料的热电性能。例如,通过优化电极结构和电场分布等方法,可以提高热电模块的制冷效率。E.利用纳米材料:纳米材料具有较高的表面积和体积比,可以提高热电材料的能力。因此,利用纳米材料来制备半导体材料可以提高其热电性能。

由于微型制冷片具有体积小、高效、节能、环保等优点,被广泛应用于纳米技术、传感器、医疗设备等多个领域。比如电子设备领域:微型制冷片可以应用于高性能电子设备,如计算机芯片、激光器等,通过控制设备的温度,可以提高设备的性能和可靠性。光电设备领域:微型制冷片可以用于制冷光电探测器、半导体激光器等光电设备,提高其性能和灵敏度。生物医学领域:微型制冷片可以用于冷冻切片技术、冷冻保存、细胞培养等。通过快速降温可以减少细胞损伤,提高冷冻效果。汽车电子领域:微型制冷片可以用于制冷车载电子设备,如空调控制器、导航仪等。可以提高车载电子设备的工作效率和稳定性,同时减少汽车燃料的消耗。航空航天领域:微型制冷片可以用于卫星、飞机等高空设备的制冷和温控,提高设备的可靠性和性能。新能源领域:微型制冷片可以用于新能源技术,如太阳能电池板等,通过制冷可以提高太阳能电池的转化效率,减少能量损失。

原文始发于微信公众号(富力天晟):氮化铝陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势

长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入交流群。